-

- アブラハムの契約とは何?

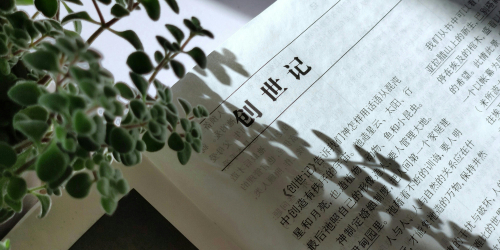

契約は二つの側で同意して約束するものです。契約には二つの基本的な種類があります。条件付きと無条件です。条件付き、又は双方の契約は、その成就のために双方が守らなければならない契約です。双方がある条件を満たすことを同意します。もしどちらかがその責任を果たすことができなかったら、契約は破棄され、どちら側も契約を果たす義務はありません。 無条件、又は一方的契約は双方間の同意ですが、片方だけが何かをします。もう一方の側は何の要求もされません。 アブラハムの契約は無条件の契約です。神がアブラハムに約束されてアブラハムには何の要求もされていません。創世記15:18-21にアブラハムの契約、特に神がアブラハムとその子孫に約束された土地の範囲 につて述べてあります。実際のアブラハムの契約は創世記12:1-3に

-

- 教理が本当に聖書的だと考えられるのはいつですか?

教理が真に聖書的だと考えられるのは、聖書がハッキリと教えている時だけです。ある問題は、非聖書的(聖書の教えと反している)、聖書の外典(聖書以外、又は聖書に出てこない) 聖書的な基礎がある( 聖書の教えに関連している)または聖書的だと言うことができます。非聖書的教理とは、聖書の明白な教えに反する教えのことです。例えば、イエスが罪を犯したという教理は非聖書的です。聖書が多くの箇所で教えている こととまったく反しているからです。例えば、へブル4:15;「私たちの大祭司は、、。罪は犯されませんでしたが、すべての点で、私たちと同じように試みに会われたのです。」聖書以外の教理は聖書が直接教えていない教えです。それは良いこともあり悪いこともあります。 例えば、民主主義の選挙で投票することは肯定的な習慣です

-

- 功利主義とは何?

功利主義の本質は快楽と苦痛です。功利主義的哲学は快楽を増加し、苦痛を減少させる全ての事を「善」と見なします。つまり、功利主義的哲学とは結果的哲学なのです。ある行動の結果が快楽を増加し苦痛を減少させるならば、その行動は善と見なされます。根本的に見て、功利主義とは快楽主義的哲学です。功利主義の歴史は古代ギリシャ哲学者のエピクロスまで遡りますが、学派としての功利主義はしばしば英国の哲学者、ジェレミ・ベンサムの功績とされています。功利主義の問題点はどんな物でしょうか?一つ目は功利主義が結果にとらわれているという事です。現実的にみて、行動の善悪はどれも結果によって左右される物ではありません。聖書には「人はうわべを見るが、主は心を見る。」(Iサムエル16:7)と書いてあります。神は結果よりも心の動機を見

-

- 目的論的神の存在証明とはどんな物?

目的論は、全ての物は目的を持っているならば、その目的を与えた存在があるという説です。私たちは普段から、存在する物には目的があり、理由を持って作られたという事を当たり前として生活しています。グランドキャニオンとラシュモア山に違いは明確であり後者は人の手で設計された物である事がわかります。グランドキャニオンは自然の産物であり、ラシュモア山には設計者がいます。誰かが海岸を歩いていて、腕時計を見つけたとして、その腕時計が海岸の砂が風に吹かれ続け、長い年月をかけてできた物とは思いません。それは、腕時計には明確な目的があり、情報を示し、複雑な設計があるからです。科学的に見て、設計が自然に起こる事はありえず、常に設計者の存在を意味し、設計された物が素晴らしければ、設計者も素晴らしくなります。よって、宇宙に

-

- 神の顕現とは何?キリストの顕現とは何?

神の顕現とは、聖書に書いてある、神が目に見える形で人の前に現れた出来事を指しています。さらに具体的な言い方をすると、神の顕現は神がしばしば人間の形をとって旧約聖書時代に現れた事を指しています。下は神の顕現が記録されている箇所の例です。1. 創世記12:7-9–この箇所で神はアブラハムに現れ、子孫の約そsくを与えられました。2. 創世記18:1-33–この箇所で神は二人の天使と共にアブラハムを訪れました。アブラハムは彼らのもてなします。この箇所はキリストの顕現(受肉前のキリストが現れる事)であると見る学者もいます。3. 創世記32:22-30–この箇所でヤコブはある人と夜通し相撲を取りますが、その人は実は神であった事がわかります(28-30節)。この箇所もキリストの顕現であった可能性があります

-

- 7つのディスペンセーションは何?

ディスペンセーション主義は歴史を通しての神の人類に対する取り扱いを様々に時期(ディスペンセーション)に分ける神学です。通常、ディスペンセーションは7つあると言われていますが、9つあるという神学者も、3つあるという神学者も、37ものディスペンセーションがあるという神学者もいます。この記事では一般的な7つのディスペンセーションを紹介します。1つ目のディスペンセーションは無垢の時代と呼ばれています(創世記1:28-30, 2:15-17)。このディスペンセーションはアダムとエバがエデンの園にいた時代であり、神は彼らに(1)子孫で地を満たす事、(2)地を治める事、(3)獣を治める事、(4)園を維持する事、(5)善悪の知識の木から実を取って食べない事を命じられ、不従順の罰は霊的、そして肉体的な死でした

-

- 聖書には状況倫理の教えはあるの?

状況倫理とは様々な行動が道徳的かどうか、その善悪は状況によって変わってくるという倫理です。状況倫理は事の良し悪しは出来事の結果に左右されると教えます。これは相対主義の教えているように、善や悪という概念が存在しないというわけではありません。状況倫理はそれぞれの状況に必要な事項が善と悪を決定するというのです。聖書は最初のページから最後のページまで、正しく、一貫であり、適用する事ができます。では、聖書には状況倫理は少しでも正しい教えとして書かれているでしょうか?その答えは否です。次の3つの点を考えてみましょう。1)神は創造主であり、全てを維持しておられる方である事、2)神の言葉は、私たちが理解できない部分もすべて正しく、誤りがない事、3)善悪は神の御性質によって定義される事。1)神は創造主であり、

-

- 次第になされた啓示?

私達が「次第になされた啓示」というフレーズを使う際、神が歴史の様々な時期を通してそれぞれに合った形でその御心と人類への御計画を啓示されたという概念を指しており、他の神学者達から「ディスペンセーション」とも呼ばれています。ディスペンセーション主義者にとって、ディスペンセーションとは神の救いの御計画の働きの様々な時期の分割を指します。時期の数についての意見の相違は合っても、ディスペンセーション主義者は皆、神が様々な時期に分けて救いの御計画を、それぞれの時期を前時期の上に建て上げられた形で啓示された事を信じています。ディスペンセーション主義者は皆次第になされた啓示を信じていますが、啓示が次第になされた事を信じるためにディスペンセーション主義者にならならなければいけないわけではありません。聖書を研究

-

- 存在論的神の存在証明とはどんな?

存在論的神の存在証明は宇宙の観察を通して(宇宙論や目的論のように)ではなく論理飲みを通した物です。具体的にいえば、存在論は存在という概念を論理的に考える物です。一番有名な存在論は西暦11世紀の、アンセルムスによる物です。アンセルムスはまず「神とはそれ以上に偉大な存在がないという存在である」という前提から始めます。存在する事は可能であり、存在するという事は偉大である、よって、神は存在する事になる(もし神が存在しないとしたら、神よりも偉大な存在が存在する事になってしまう、それは神がそれ以上に偉大な存在はないという存在であるから、不可能である)。よって、神は実際に存在する事になる。ルネ・デカルトは同じような論理を用いて「完全なる存在」の存在を証明しました。無神論者であるバートランド・ラッセルは存在

-

- 道徳神学とは何?

道徳神学とはローマカトリック教会が用いる言葉であり、人間がどのように生活すれば神の臨在や祝福を受ける事ができるのかを指しています。教義学はローマカトリック教会の教義がどのような物かについての研究である一方、道徳神学は人生の目標はそれを達成するためのステップについての勉強です。簡単に言えば、道徳神学の目的は人類がどう生きるべきなのかを特定する事と言えるでしょう。道徳神学は自由、良心、愛、責任、また法律などを吟味し、人々が日常生活でどのように生活すれば教義学の教えを実行に移す事ができるのか、そのためのガイドラインを与えるのです。つまり、ローマカトリック教会の道徳神学はプロテスタント教会の倫理神学と同等の物です。道徳神学は日常生活で浮上してくる様々な疑問を取り扱い、カトリックキリスト者としての生活

-

- ジーザスオンリーとか、ワンネス・ペンテコステの教会は何を信じているの?

ジーザスオンリー、またはワンネス神学は神は唯一であり、三位一体を否定し、神は父、子、御霊ではないと教えています。ワンネス系の教会の教えによると、イエスキリストのみが神であり、イエスが御父や聖霊という形を取って現れるというのです。よってワンネス系の教会の教えの根本は、イエスが父なる神であり、イエスが聖霊であり、イエスキリストが様々な様態を持って現れる唯一神なのです。ジーザスオンリー、またはワンネス系の教えは何世紀も前からある、様態論という物です。この教えは神が様々な状況に合わせて様々な様態をとって-時に御父として、時に御子として、時に聖霊として-働かれたという教えです。しかしマタイ3:16-17のような聖書箇所では三位一体の全人格が同時に臨在されているので、様態論の教えには矛盾が生じてきます。

-

- モナージズムとシナージズム(神単働説と神人協働説)はどちらが正しいの?

この件は長い間議論されてきましたし、この議論が福音の中心部に関わってくると言っても過言ではありません。まずこれらの言葉を定義しましょう。私たちがモナージズム(神単働説)とシナージズム(神人協働説)について議論する際、神学的に、救いが誰によってもたらされるものであるのかを議論しているのです。モナージズムとは「一人で働く」事を指すギリシャ語を語源とし、神のみが救いの働きをされるという見解です。この見解はカルヴァン主義や改革派の人々に支持され、「恵みの教理」と呼ばれる教えとしばしば結びつけられます。一方、シナージズムは「共に働く」事を指すギリシャ語を語源とし、神が私たち人間の働き救いをもたらす際に用いられるという見解です。モナージズムがカルヴァン主義と結びつけられる一方、シナージズムはヤーコブス・

-

- 神の国と天の御国の違いは何?

神の国と天の御国の二つは違う物を指していると考える人々もいますが、この二つが同様の物を指している事は明確です。「神の国」というフレーズは10もの新約聖書の書簡で68回用いられていますが、「天の御国」というフレーズはマタイの福音書のみで、32回用いられています。マタイのこのフレーズの用い方と、マタイの福音書の宛先がユダヤ人であった事から、マタイは天の御国というフレーズを通して千年王国を指し、他の新約聖書の作者達は神の全宇宙での支配を指していたとする説もあります。しかしながら、この解釈はよく聖書をみてみると間違っている事がわかります。例えば、イエスは青年に対して「天の御国」とも、「神の国」とも言っています。「それから、イエスは弟子たちに言われた。『まことに、あなたがたに告げます。金持ちが天の御国

-

- 解放の神学とは何?

簡単に言えば、解放の神学とは貧困に苦しんでいる人の目線で聖書を解釈する運動です。解放の神学によると、イエスの本当の弟子は不公平のない社会を築くために努力し、労働者階級に同調するべきであり、自らも貧しかったイエスは貧困層や抑圧された人々抑圧された人々に焦点を当てたので、教会も歴史的に抑圧されてきた、権利をむしりとられてきた人々のために働くべきなのです。教会の教理は全て貧困層から生まれるべきであり、福音の中心は貧困層の権利を確立する物なのです。解放の神学の貧困層の目を通しての聖書の解釈の例は次の物です。ルカ1:52-53でマリアは主を賛美した際に「権力ある者を王位から引き降ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。」と言いますが、

-

- イスラエルと教会は同様?神はいまもイスラエルに対する御計画を持っているの?

この質問は教会内でも多く議論されているものであり、聖書の解釈-特に終末についての箇所-を左右します。さらに、神の御性質の理解も左右します。ローマ11:16-36にはオリーブの木の例えが記録されています。この箇所はイスラエルを折られた台木の枝に例え、教会をオリーブの木につぎ合わされた野生種のオリーブの枝に例えています。イスラエルも教会も枝とされていますから、どちらも木そのものではない事がわかり、木そのものは神御自身の人類に対する働きと言えるでしょう。ですから、神のイスラエルに対する働きと教会に対する働きはどちらも神の人類の働きの一部なのです。もちろん、それはどちらをも軽視するわけではありません。多くの注解書の作者が述べている通り、神の教会、そしてイスラエルに対する働きはどちらも、神の他の働きよ

-

- キリスト教根本主義?

原理主義とは宗教の最も基本的な教えに忠実に従おうとする動きの事であり、この記事では教会内でキリスト教の基本的な教えに忠実に従おうとする動きを指しキリスト教根本主義と呼びます。現代社会でキリスト教根本主義とはどちらかというと軽蔑的な言葉として用いられています。キリスト教根本主義はプリンストン神学校の卒業生から始まったものです。裕福な協会員二人が97人の保守的な教会指導者達に12巻からなるキリスト教の信条を書かせ、それを出版して30万部をアメリカ中の教会指導者達に配布しました。これらの本は「The Fundamentals (原理)」という名前で、今日も2巻セットで売られています。キリスト教根本主義は19世紀後半から20世紀前半頃にジョン・ネルソン、D.L. ムーディー、B.B. ワーフィールド

-

- 超カルヴァン主義?

超カルヴァン主義の簡単な定義は次の物です:超カルヴァン主義とは神がその統治をもって選んだ人々は伝道や祈りなどがなくとも救われる。この聖書的でない教えは救いに関する神の統治を過度に強調し、人間の責任を軽視してしまっているのです。超カルヴァン主義のもたらす影響は伝道しようとする願望を抑えてしまう事です。超カルヴァン主義の教会の多くは宿命論的な、冷たい態度を持っており、信仰の確実性に欠けています。神の不信者や神の民への愛はあまり強調されず、神の統治性、救われた人々の選び、そして不信者の受ける神の御怒りが強調されがちです。超カルヴァン主義の福音とは神の統治性、選びと不信者の破滅の宣言なのです。聖書には確かに神が、人類の救い(エペソ1:3-12)も含め全宇宙を統治しておられると書いてあります(ダニエル

-

- 神の選民?

簡単にいえば、「神の選民」とは、救われるようにとあらかじめ神が選ばれた人々の事です。彼らが「選びを受けた者」と呼ばれるのは神の選びの教えによります。アメリカでは四年ごとに大統領を選出し、誰が大統領として国のために働くかを決めます。神と救われるべき人々も同様に、神は人々を選ばれ、彼らは選びを受けた者として救いを受けるのです。神の選びという概念について多くの議論がなされてきました。それは神がどの様に救われる人々を選ばれるのかという疑問から来ています。教会史を通して、神の選び(または予定説)について主に二つの見解があります。一つ目は神の予知による選びであり、神は全知の神なので、やがて自由意志を持って、イエスキリストを信じて救われる人々が誰なのかをあらかじめ知っておられ、この人々の信仰の知識を通して

-

- 宿命論、決定論?

あらゆる出来事は、その出来事に先行する出来事を原因とし、その原因の決まりによって決定している、という説。決定論者は人間の行動も含め全ての出来事が決定されていると信じているので、決定論は自由意志の教えとは両立しない事が多い。宿命論:過去、現在、未来の出来事は全て神か何か他の全能の力によって定められているので、「なるようになる」という説。宗教的に言うとこの説は「予定説」と呼ばれる事もあり、人の魂が天国に行くか地獄に行くかがあらかじめ定められているという教えである。自由意志:人類には自ら様々な行動を決断する自由があるという説であり、例えば、ある出来事の中でした以外の行動を人はできるとする。哲学で自由意志と決定論は両立しないと考えられている。非決定論:世界には原因がない出来事があるとする説。自由意志

-

- 両立論とは何?

両立論とは歴史上の全ての出来事は神によって定められ、治められているという神学的教え(決定論であり、運命論とは異なる。)-と人間の自由意志の両立を可能とする説です。これはもともと哲学的な議論として、ギリシャのストア派の哲学者によって広められ、後にトマス・ホッブズやデイヴィッド・ヒュームをはじめとする多くの哲学者や、アウグスティヌスやジョン・カルヴァンなどの神学者達によって広められました。両立論は人間の自由意志と決定論はお互いに調和が不可能に見えても、両方とも存在する、よってこの二つの両立するという結論です。両立論的概念は「意志」をどう定義するかに神学的に言えば、人間の意志の定義はすでに示されている原罪と人類の堕落という聖書的真実を通して見られる物であり、これら二つの真実が人間の意志を「罪の奴隷

- The Cross Pendant

He is a cross pendant.

He is engraved with a unique Number.

He will mail it out from Jerusalem.

He will be sent to your Side.

Emmanuel

Bible Verses About Welcoming ImmigrantsEmbracing the StrangerAs we journey through life, we often encounter individuals who are not of our nationality......