-

- 復活はいつ起こるのですか?

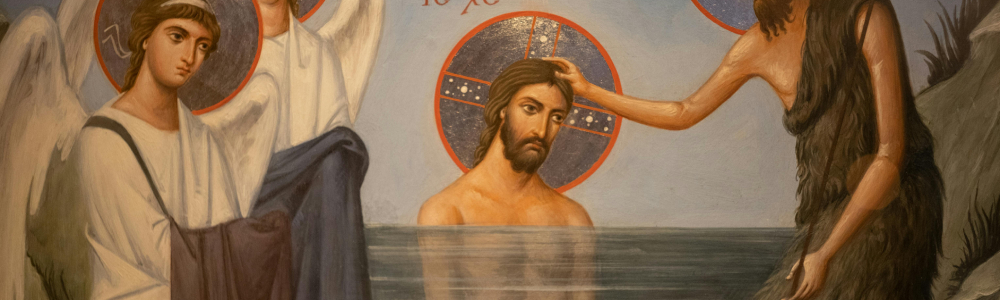

復活が実際に起こり、私たちの存在は地上生涯の後にも続くことを聖書は明確にしています。死は肉体的な命の終わりを示していますが、人類の存在はそこで終わりません。多くの人は終末の時に一度、復活が起こると誤解してますが、聖書には復活が一度だけ起こるとは書いておらず、天国での永遠の命に続く復活と永遠の刑罰に続く復活が別々に起こることが書いてあります(ダニエル12:2; ヨハネ5:28-29)。最初の復活はイエスキリストの復活です。この出来事は4つある福音書の全てに記録されていて(マタイ28; マルコ16; ルカ24; ヨハネ20)、使徒にも記録されていて (使徒 1:22; 2:31; 4:2, 33; 26:23)、数々の手紙にも書いてあります(ローマ1:4;ピリピ3:10; Iペテロ1:3)。Iコ

-

- 天国はどこにあるのですか?

天国は確実に実在します。聖書には天国がある事、そしてイエスキリストを通して天国にいく事ができる事が明確に書かれていますが、天国の具体的な場所については書かれていません。ですから、上の質問に簡単に答えると「天国とは神におられる場所である」という答えになります。この質問で、天国とはパラダイスの事を指しています。2コリント12:1-4で使徒パウロが天に引き上げられたがその敬遠の内容を語る事が許されていない人について書いています。「引き上げられる」と訳されているギリシャ語は携挙について書かれている箇所である1テサロニケ4:17でも用いられていて、この箇所ではキリスト者が天に引き上げられて主とともにいるようになると書かれています。これらの箇所は天国が地球上ではなく、宇宙にあるという考えに結びつきました

-

- 天国には本当に純金の大通りがあるのですか?

天国の純金の大通りは多くの歌や詩などで用いられていますが、聖書のどこで書かれているのでしょうか?実際、純金の大通りについて書かれている箇所は一つだけあり、それは新しいエルサレムについての箇所です。「私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神のみもとを出て、天から下って来るのを見た…都の大通りは、透き通ったガラスのような純金であった。」 (黙示録21:2, 21)。それでは天国には実際に純金の大通りがあるのでしょうか?純金と訳されているギリシャ語はChrusionであり、「金、純金、メッキ」などの意味があり、これを純金と訳す事は正しいです。実際、聖書を解釈する際に、文字どおりの解釈をするべきか、比喩的な解釈をするべきかを見極める事が困難である箇所がしば

-

- 死を望む事は間違っていますか?

病や辛い症状、うつ病や感情的に傷を負っている、人生に苦しんでいる人々はしばしば神が命ととって下さらないかと考えたことがあるでしょう。これは自殺願望でしょうか?神は私たちが祈ったら命をとってくださるのでしょうか?また、そのような祈りを祈る事は罪でしょうか?感情的、または肉体的な苦しみから逃れる事を望む事は普通です。主イエスでさえも「わが父よ。できますならば、この杯をわたしから過ぎ去らせてください。しかし、わたしの願うようにではなく、あなたのみこころのように、なさってください。」(マタイ26:39)と祈りました。これはイエスが人間として祈った祈りです。イエスはやがて架かるべき十字架がどんな物であり、どんな苦しみが待っているかをご存知でありながら神の御心に委ねました。イエスは全ての事について神の御

-

- いのちの川とはなんですか?

いのちの川という言葉は聖書には書いてありませんが、黙示録22:1-2にはいのちの水の川について書いてあり、使徒ヨハネが見た新しいエルサレムのまぼろしでこの川は「水晶のように光るいのちの水の川…は神と小羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れていた」と書いてあります。水は聖書でしばしば永遠のいのちを指しています。イザヤ書には「あなたがたは喜びながら救いの泉から水を汲む」(イザヤ12:3)。と書いてあります。旧約聖書の預言者エレミヤは「湧き水の泉である」神を見捨て、壊れた水ためを作ったイスラエル人を責めました(エレミヤ2:13)。イスラエルの民は、永遠のいのちを与えることができるただ一人の生ける神を見捨て、偶像とこの世と行い中心の宗教を求めました。今日も、私たち人類はイエスキリストといういのち

-

- よみ、ハデス、地獄、火の池、パラダイス、アブラハムのふところの違いはなんですか?

聖書には天国と地獄を指して用いられている様々な言葉-よみ、ハデス、地獄、火の池、パラダイス、アブラハムのふところ等-は多くの議論をかもし出しています。パラダイスとは天国の同義語として用いられています (2コリント12:4; 黙示録2:7)。イエスが十字架の上で死んだ際、一緒に十字架に架けられていた罪人の一人があわれみを求めると、イエスは「まことに、あなたに告げます。あなたはきょう、わたしとともにパラダイスにいます。」(ルカ23:43)と言われました。イエスは自らの死が近づき、間も無く天で神のみもとに行く事をご存知でした。イエスはパラダイスを天国の同義語として用いられ、それからこの言葉は素晴らしい、理想の場所を指して使われるようになりました。アブラハムのふところという言葉は聖書で一度だけ、ラザ

-

- 私たちは天国で地上生涯の事を思い出しますか?

輪廻転生という概念は聖書では全く教えられておらず、聖書には私たちが一度死に、裁きを受ける事が定められていると書いてあります(ヘブル9:27)。聖書には人々が二度地上生涯を送るチャンスを与えられたり、違う人物や動物に生まれ変わるなどとは書いてありません。イエスは盗賊に十字架の上で「今日あなたは私とともにパラダイスにいます」(ルカ23:43)と言われ、「次の人生がある」とは言われませんでした。マタイ25:46にはキリスト者が永遠の命を受け、不信者が永遠の裁きを受けると書いてあります。輪廻転生は何千年もの間世界中で有名な概念として存在してきましたが、聖書の教えに反しているので、キリスト者やユダヤ教の人々には受け入れられませんでした。輪廻転生が聖書で教えられていると主張している人々はマタイ17:10

-

- 第一の復活とはなんですか?第二の復活とはなんですか?

ダニエル12:2には人類がたどる二つの異なる定め二ついて書かれています。「地のちりの中に眠っている者のうち、多くの者が目をさます。ある者は永遠のいのちに、ある者はそしりと永遠の忌みに。」全ての人類は死から復活しますが、皆が同じ道をたどるわけではありません。新約聖書には聖徒と不信者の別々の復活について書いてあります。黙示録20:4-6 には「第一の復活」について書いてあり、その復活を受ける者たちが「幸いな者、聖なる者」とされています。第二の死(火の池、黙示録20:14参照)はこの人々に影響を及ぼしません。第一の復活は全ての聖徒達の復活を指していて、イエスの「義人の復活」(ルカ14:14)と「 善を行った者は、よみがえっていのちを受ける」 (ヨハネ5:29)という教えと一貫しています。第一の復活

-

- 旧約聖書に救われていた人々は死後どこに行ったのですか?

旧約聖書にも死後についての教えが書いてあり、全ての人は、悪者も、(詩篇9:17; 31:17; 49:14; イザヤ 5:14)、正しい人も(創世記 37:35; ヨブ14:13; 詩篇 6:5; 16:10; 88:3; イザヤ38:10)意識を持って存在する、よみという場所に行きました。新約聖書でよみと同じように書かれている場所はハデスです。キリストの復活の前に、ルカ16:19-31はハデスに二つの層があり、ラザロは安らぎの層に、裕福な男は苦しみの層にいました。23節でハデスと書いてあるように、ハデスは永遠の苦しみを受ける場所であるゲヘナとは違い、死者の行く場所です。ラザロの行った場所はパラダイスと他の箇所で書かれています(ルカ23:43)。ハデスの二つの層の間には「大きな淵」があります

-

- 聖書には輪廻転生についてなんと書いてありますか?

輪廻転生という概念は聖書では全く教えられておらず、聖書には私たちが一度死に、裁きを受ける事が定められていると書いてあります(ヘブル9:27)。聖書には人々が二度地上生涯を送るチャンスを与えられたり、違う人物や動物に生まれ変わるなどとは書いてありません。イエスは盗賊に十字架の上で「今日あなたは私とともにパラダイスにいます」(ルカ23:43)と言われ、「次の人生がある」とは言われませんでした。マタイ25:46にはキリスト者が永遠の命を受け、不信者が永遠の裁きを受けると書いてあります。輪廻転生は何千年もの間世界中で有名な概念として存在してきましたが、聖書の教えに反しているので、キリスト者やユダヤ教の人々には受け入れられませんでした。輪廻転生が聖書で教えられていると主張している人々はマタイ17:10

-

- 私たちは天国で豪邸を受け取るのですか?

イエスは十字架に架けられる直前に弟子たちに自分が地上を去り、弟子たちは一緒にくる事ができないと伝えました(ヨハネ13:33)。ペテロがイエスにどこにいくのか、なぜ自分達が一緒に行く事ができないのかと尋ねると、イエスはやがて彼らがイエスの行くところに来る事ができると伝えました(ヨハネ13:36-37)。イエスは「わたしの父の家には、住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなたがたに言っておいたでしょう。あなたがたのために、わたしは場所を備えに行くのです。わたしが行って、あなたがたに場所を備えたら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。わたしのいる所に、あなたがたをもおらせるためです。」(ヨハネ14:2-3)と言われました。イエスのこの言葉について多くの人々が困惑してしまったのは、キ

-

- 天国と地獄に行く人の人数はどちらの方が多いのですか?

上の質問はイエスご自身が次の聖書箇所で答えています。「狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、そこから入って行く者が多いのです。いのちに至る門は小さく、その道は狭く、それを見いだす者はまれです」(マタイ7:13-14)。イエスキリストを受け入れ、信じる者だけが神の子供とされる特権を受け取る事ができ(ヨハネ1:12)、永遠の命の賜物はイエスキリストを通してのみ与えられるのです。イエスは「わたしが道であり、真理であり、いのちなのです。わたしを通してでなければ、だれひとり父のみもとに来ることはありません。」(ヨハネ14:6)と言われました。モハメドでも、ブッダでもなく、他の神々でもなく、イエスを通してのみ、人は救われるのです。この世的な生活を続け、楽をして天国に入

-

- 聖書にはいつ神が私たちの事を裁かれるか書いてありますか?

裁きは二つあります。キリスト者はキリストの裁きを受けます(ローマ14:10-12)。キリスト者は皆自分の人生の歩み-良心なども含め-についての言い表しをし、主はそれについての裁きを下します。この裁きは信仰により与えられる(エペソ2:8-9)救いを決定する物ではなく、キリスト者がどのように主に仕える歩みをしたかについての説明についての物です。私たちのキリストにある位置はIコリント3:11-15に書いてある通り「土台」であり、その上に様々な素材を持って家を建てます。「金、銀、宝石」などの素材は神の栄光のための働きや、教会を建て上げるという働きをした、キリストに仕えた者の行いを指しています。一方、「木、草、わら」などの素材は霊的価値の無い、表面的な行いを指していて、キリストの裁きの座で明らかにされ

-

- ルカ16:19-31の話は実話ですか?それともたとえ話ですか?

ルカ16:19-31二ついて多くの議論が今までなされてきました。裕福な男とラザロの物語を実話と信じる人も、それがたとえ話だと信じる人もいるからです。この物語を実話と信じている人々は次の三つの点を根拠としています。まず、物語がたとえ話であるとはっきり書かれていない点です。種を蒔く人(ルカ8:4)、裕福な農場主( 12:16)、イチジクの木(13:6)、結婚式の披露宴(14:7)等、イエスの多くの物語はたとえ話と書かれています。次に、裕福な男とラザロの物語は実際にいる人物の名前を用いていることから、登場人物の名前が挙げられないたとえ話とは少し違います。最後に、この物語は、霊的概念を地上の物語を通して説明する他のたとえ話とは違い、霊的真実をそのまま説明しています。この物語は死後の世界をそのまま描写

-

- 中間の状態とは何?

中間の状態とは復活の前に天国に行ったキリスト者がどのような体をしているかを考える神学的な概念と言えます。聖書は死を迎えたキリスト者が主のみもとにいく事を明確にしています(IIコリント5:6-8; ピリピ1:23)。聖書はまたキリスト者の復活がまだ起こっていなく、死を迎えたキリスト者の肉体はまだ墓の中にある事も明確にしています(Iコリント15:50-54; Iテサロニケ4:13-17)。ですから、中間の状態についての疑問は復活前に天国にいるキリスト者達が一時的な肉体を与えられているか、霊的な、実体の無い状態で存在しているかという物です。聖書には中間の状態について多く書かれていません。中間の状態について、間接的にではあっても書いてあるただ一つの箇所は黙示録6:9で、「小羊が第五の封印を解いたとき

-

- ヨハネ3:13はイエスの前に天国に行った人はいないという意味ですか?

ヨハネ3:13には「 だれも天に上った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。」と書いてあり、この箇所を理解する事は難しく、しばしば意味が取り違えられています。この箇所はまた、聖書に矛盾があると主張する人々に引用される事があります。この箇所の文脈、特に10-12節を読んでみると、イエスがご自分の教えの権威と信憑性について語っている事がわかります。13節でイエスはニコデモに、ただ一人天国から下ったイエスのみが完全な天国での知識を持って人々に教える事ができると教えているのです。ですから、イエスの様に天の教えを権威を持って教える事ができる人はいないのです。これらの事を教えるにはイエスのみが経験した事柄を深く知っている必要があります。天国に上って、下ってきた人はいませんから、

-

- キリスト者が天国で受け取る冠にはどんなものがありますか?

新約聖書に書かれている、キリスト者に与えられる冠は5つあり、朽ちない冠、喜び、誇りの冠、義の栄冠、栄光の冠、いのちの冠です。冠と訳されているギリシャ語の単語はステファノス(最初の殉教者ステパノの名前の語源もこの言葉)であり、「王族の紀章、誇りの記し、勝者に与えられる賞品」などの意味があります。冠は古代ギリシャでのスポーツの賞品でした。当時の冠は草でできたもので、勝者の頭に乗せられました。新約聖書でも同じように神に忠実な者たちに天国で冠が与えられると書かれています。Iコリント9:24-25でどのように冠が与えられるかが詳しく書いてあります。1)朽ちない冠(Iコリント9:24-25)-「競技場で走る人たちは、みな走っても、賞を受けるのはただひとりだ、ということを知っているでしょう。ですから、あな

-

- どうすれば死ぬ事への恐れを克服する事ができますか?

どんなに敬虔なキリスト者でも死を恐れる事があり、死を避けようとする事は普通です。死は神の創造のご計画に含まれていませんでした。私たちは聖くなり、パラダイスで神と交わるために創造されたのです。死が世界に入ったのは罪が世界に入り込んだからです。死は恵みによるものです。それは、私たちは死ななければ罪にまみれたこの世から解放されないからです。上の知識を持っていても、それは私たちの死に対する本能的な反応を変えないかもしれません。私たちの肉体の儚さと、人々の突然の死の数々は私たちは私たちがこの危険な世界で支配者ではない事を思い起こさせて下さいます。私たちは私たちのうちにおられる方が、この世のうちにいる、あの者よりも力がある(Iヨハネ4:4)、また主は私たちの住まいを備えに天に行かれた(ヨハネ14:2)

-

- 聖書には死についてなんと書いてあるの?

聖書は死を離別として教えています:肉体的死はたましいと肉体の離別であり、霊的死はたましいの神からの離別です。死は罪の結果です。「罪から来る報酬は死です」とローマ6:23に書いてある通りです。人類は皆罪を押したので、皆やがて死を経験します。「そういうわけで、ちょうどひとりの人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、―それというのも全人類が罪を犯したからです」(ローマ5:12)。創世記2:17で主はアダムに不従順の罰は死である事を教え、警告しています-「あなたは必ず死ぬ」。アダムは神に背いた瞬間に霊的死を経験し、神から隠れました。「主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した」(創世記3:8)。その後アダムは肉体的死を経験しました(創世記5:5)。イエスは十

-

- 天国では私たちは何をするのですか?

ルカ23:43でイエスは「まことに、あなたに告げます。あなたはきょう、わたしとともにパラダイスにいます。」と言われました。このパラダイスという言葉は園、またやがて来る幸せな場所というニュアンスがあります。このギリシャ語の単語は園、林、公園などのニュアンスのあるヘブル語から発生した言葉です。イエスは「わたしとともにパラダイスにいます。」と言われ、「わたしとともに雲の上にいます。」とは言われませんでした。このパラダイスとはやがて来る幸せの場所であり、退屈な響はありません。イエスは「あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ」と言われました(マタイ4:10)。ここで、イエスは「賛美をし、仕える」とは言われませんでした。少し勉強すれば、賛美するという動詞には歌を歌うニュアンスが込められている事がわかる

- 1私はエホバの証人ですが、なぜクリスチャンになる必要があるのですか?

- 2神は万物の関係の釣り合いを取り、人類に安定した生存環境を与える

- 3What’s New 『教会福音讃美歌』───若者に受け入れやすい曲を礼拝時にも歌って

- 4スピリチュアル・ジャーニー その後 ~真の人間性の回復へのプロセス~

- 5サムエル第一1章・悩みがある時どのように対処したらいいですか

- 6ブック・レビュー 『小羊の王国』――黙示録は終末について何を語っているのか

- 7354 時代を見る眼 「自分と違うもの」を受け入れる教会〔3〕 ゴールを目指して

- 8もし、私たちの救いが永遠に確かなものであるのなら、なぜ聖書はあんなに強く背教に対して警告しているのですか?

- 9「奴隷の家から導き出す」

- 10続 四十路へのずっこけ恋愛道 教訓十一 結婚したいなら、「計算」も必要

- The Cross Pendant

He is a cross pendant.

He is engraved with a unique Number.

He will mail it out from Jerusalem.

He will be sent to your Side.

Emmanuel

Bible Verses About Welcoming ImmigrantsEmbracing the StrangerAs we journey through life, we often encounter individuals who are not of our nationality......